Sauna, aspects techniques

Le poêle, élément capital

Trop souvent négligé lors de l’achat d’un sauna, le poêle est pourtant essentiel. C’est tout simplement le moteur, la source de la chaleur.

Tous les poêles ne se valent pas et le ressenti lors de la séance peut être très différente selon que la cabine est équipée d’un poêle standard ou d’un modèle plus performant.

Tout d’abord sur le plan de la robustesse, le poêle doit être doté d’une double enveloppe en acier. La première délimitera le réceptacle à pierres alors que la seconde, externe, permettra de limiter la température en cas de contact direct du poêle avec la peau.

Il faut également que les résistances soient conçues pour pouvoir encaisser la très forte variation de température qui se produit à chaque fois que l’utilisateur jettera de l’eau sur les pierres. Les résistances doivent donc être faites d’un acier spécial alliant à la fois résistance à la température mais aussi capacité importante de dilatation et de contraction.

Le réceptacle à pierres doit également être de taille suffisante pour accueillir les pierres. D’une manière générale, un poêle de 2,5 à 3,5 kw recevra environ 10 kg de pierres. De 4 à 8 kw se sera 20 kg.

La quantité de pierres a son importance en particulier pour obtenir des chaleurs humides. En effet plus il y a de pierres, plus il sera possible de jeter de l’eau. Le pouvoir d’évaporation est directement lié à la quantité de pierres.

C’est pourquoi depuis quelques années des poêles de très grande capacité de pierres sont apparus sur le marché. On peut trouver des poêles d’une puissance de 6 à 10 kW avec une capacité de 60 à 80 kg de pierre.

Dans un sauna équipé d’un tel poêle on peut élever l’hygrométrie à plus de 90% c’est à dire très proche de celle d’un hammam. Ces taux d’humidité élevés permettent de provoquer la sudation à des températures bien inférieures que dans le cas d’un sauna sec.

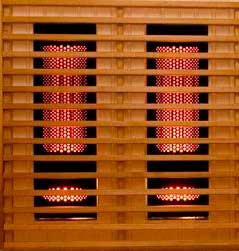

Ces poêles d’une grande capacité de pierres ont la particularité d’être en parti ouverts. Les pierres sont souvent placées derrière une grille métallique pour permettre une meilleure diffusion de la vapeur d’eau.

Distances de sécurité dans un sauna

Installer un sauna chez soi est une excellente manière de profiter des bienfaits de la chaleur et de la relaxation. Toutefois, la sécurité reste une priorité absolue, en particulier lorsqu’il s’agit du poêle de sauna, véritable cœur de l’installation. L’un des points essentiels souvent négligés par les utilisateurs est le respect des distances de sécurité entre le poêle et les parois du sauna. Ces règles ne sont pas de simples recommandations : elles sont indispensables pour prévenir les risques d’incendie, protéger les matériaux et garantir une utilisation durable.

Pourquoi les distances de sécurité sont-elles cruciales ?

1. Éviter les risques d’incendie

Le poêle de sauna, qu’il soit électrique ou à bois, génère des températures très élevées. Si les parois en bois ou d’autres matériaux inflammables se trouvent trop proches, elles peuvent s’échauffer dangereusement et devenir un foyer potentiel d’incendie.

2. Prolonger la durée de vie du sauna

Une chaleur excessive concentrée sur une paroi ou un banc peut provoquer un dessèchement prématuré du bois, des fissures, voire une déformation structurelle. Le respect des distances prolonge donc la durée de vie du sauna.

3. Garantir le confort des utilisateurs

Une installation mal pensée, avec un poêle trop proche des bancs, peut rendre certaines zones du sauna inconfortables, voire dangereuses pour la peau en cas de contact accidentel.

Les distances recommandées

Chaque fabricant précise dans sa notice les distances minimales à respecter. À titre indicatif, voici les normes les plus courantes :

- Poêles électriques :

- Distance par rapport aux parois latérales : généralement entre 5 et 10 cm minimum.

- Distance avec la paroi arrière : entre 5 et 15 cm.

- Distance avec le plafond : minimum 120 cm.

- Poêles à bois :

- Distances plus importantes en raison de la chaleur directe et de la combustion.

- En général, il faut prévoir 20 à 30 cm de dégagement latéral et arrière.

- Une protection thermique (plaque isolante ou pare-feu) est fortement recommandée.

⚠️ Ces chiffres varient selon les modèles. Il est impératif de consulter la documentation du fabricant avant toute installation.

Les solutions pour renforcer la sécurité

- Panneaux de protection thermiques : ils permettent de réduire les distances nécessaires en protégeant les parois en bois.

- Pare-feu pour poêle à bois : indispensable si le sauna est compact ou si le poêle est installé près des parois.

- Ventilation adaptée : une bonne circulation de l’air réduit les surchauffes localisées.

Conclusion

Respecter les distances de sécurité entre le poêle et les parois d’un sauna n’est pas une simple formalité : c’est une garantie de sécurité, de confort et de durabilité. Que vous optiez pour un poêle électrique ou à bois, prenez toujours le temps de vérifier les recommandations du fabricant et, si nécessaire, d’ajouter des protections thermiques. Ne pas hésiter non plus à contacter des spécialistes comme sante-forme.com qui commercialisent une gamme complète de poêles pour sauna.

Câblage sauna et poêle électrique

Le poêle est le cœur du sauna. C’est lui qui crée cette chaleur enveloppante et bienfaisante qui fait toute la magie de la séance. Mais pour que votre poêle fonctionne en toute sécurité et offre les meilleures performances, son branchement électrique doit être réalisé avec soin. Voyons ensemble comment procéder, quels câbles utiliser, et quelles précautions respecter.

1. Comprendre le fonctionnement du poêle de sauna

Les poêles pour sauna, qu’ils soient électriques ou à bois, ont chacun leurs spécificités.

- Le poêle à bois ne nécessite pas de branchement électrique (sauf s’il est équipé d’un allumage automatique ou d’un ventilateur), mais demande une installation conforme aux normes de ventilation et d’évacuation des fumées.

- Le poêle électrique, lui, doit être alimenté par un circuit dédié. Il convertit l’énergie électrique en chaleur via des résistances qui chauffent les pierres du sauna.

Cet article se concentre sur le branchement des poêles électriques, les plus répandus dans les saunas modernes.

2. Les exigences électriques d’un poêle pour sauna

Avant toute chose, consultez la notice du fabricant. Chaque modèle a ses propres besoins : puissance, tension, section de câble, type de disjoncteur, etc.

En règle générale :

- Un poêle de 2,3 à 8 kW se branche en monophasé 230 ou triphasé 400 V.

- Un poêle de plus de 8 kW nécessite souvent un branchement triphasé 400 V.

- La section du câble dépend de la puissance du poêle et de la longueur du circuit :

- jusqu’à 4,5 kW → câble 3 x 2,5 mm²

- de 6 à 9 kW → câble 3 x 6 mm² ou 5 x 2,5 mm²

- au-delà se référer à la notice du fabricant

Un disjoncteur différentiel 30 mA est obligatoire pour garantir la sécurité contre les fuites de courant, surtout dans un environnement humide comme le sauna.

3. Branchement et câblage : les bonnes pratiques

Étape 1 : Préparer l’arrivée électrique

Le poêle doit être alimenté par une ligne dédiée venant directement du tableau électrique. Aucune autre installation ne doit être branchée sur ce circuit.

Étape 2 : Utiliser une boîte de connexion adaptée

Le câble d’alimentation arrive dans une

boîte de connexion étanche installée à l’intérieur ou à proximité du sauna, à une hauteur d’environ 30 cm du sol.

La boîte doit être

résistante à la chaleur et à l’humidité, avec un indice de protection

IP44 ou supérieur.

Étape 3 : Relier le poêle à son boîtier de commande

Certains poêles disposent d’un

panneau de commande intégré, d’autres nécessitent un

boîtier mural externe (souvent placé à l’extérieur du sauna).

Le câblage entre les deux doit suivre scrupuleusement le

schéma fourni par le fabricant.

Étape 4 : Vérifier la mise à la terre

Le poêle doit impérativement être relié à la terre. C’est un point de sécurité essentiel, souvent négligé dans les installations artisanales.

4. Faut-il faire appel à un électricien ?

Oui,

dans la majorité des cas.

Le branchement d’un poêle pour sauna implique des tensions élevées, un environnement humide et des normes strictes (NF C 15-100). Une erreur de câblage peut provoquer un court-circuit, voire un risque d’électrocution.

Faire appel à un électricien qualifié vous garantit :

- un branchement conforme aux normes,

- une mise en sécurité du sauna,

- et la préservation de la garantie du poêle.

5. Conseils pratiques pour une installation réussie

- Ne placez jamais le câble d’alimentation trop près du poêle : la chaleur pourrait endommager l’isolation.

- Utilisez des passe-câbles en silicone pour protéger les gaines à l’entrée du sauna.

- Vérifiez la polarité et le serrage des connexions avant la première mise sous tension.

- Laissez toujours une marge de câble pour faciliter le démontage ou l’entretien.

6. Et après le branchement ?

Une fois le poêle raccordé :

- Vérifiez que le tableau électrique supporte la charge.

- Faites un test à vide (sans pierres) pour contrôler la montée en température.

- Installez ensuite les pierres de sauna selon les recommandations du fabricant.

Après quelques cycles de chauffe, le poêle est prêt à offrir toute la chaleur et le bien-être d’un vrai sauna nordique.

En résumé

Le câblage et le branchement d’un poêle pour sauna ne s’improvisent pas. Entre sécurité électrique, résistance à la chaleur et conformité aux normes, chaque détail compte.

Une installation bien réalisée vous assurera

des années d’utilisation fiable et sécurisée.

Sauna et villégiature

Le sauna traditionnel fait une percée remarquée en France. Venu du nord de l’Europe, il se démocratise et commence à équiper les particuliers.

Côté professionnels du tourisme, la tendance est encore plus marquée. Il est de plus en plus rare de ne pas en trouver dans un hôtel haut de gamme. La présence ou non d’un espace bien-être est désormais déterminante dans le choix du lieu de vacances.

Et ce ne sont pas seulement les hôtels qui s’équipent. Les campings, les centres de vacances, les gîtes et maisons d’hôtes se mettent également à la page. Pour les gérants de ces entreprises quelques précautions sont toutefois nécessaires : Les lieux recevant du public doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR). La cabine doit donc être équipée d’une porte à accès PMR suffisamment large pour le passage d’un fauteuil roulant et bien sûr sans seuil.

La plupart du temps le sauna s’intègre dans un ensemble d’équipements destinés au bien-être de la personne. Il peut être générateur de chiffre d’affaire si son accès est payant mais est généralement un des atouts pour attirer une clientèle plus haut de gamme et donc prête à payer ses nuitées un peu plus cher pourvu que le service soit de qualité.

Le sauna nécessite en soi peut d’entretien. Un nettoyage quotidien du sol est la plupart du temps suffisant. Des règles d’utilisation doivent être clairement affichées pour maintenir l’installation propre. La mise à disposition d’une serviette de bain pour chaque utilisateur s’impose pour une question d’hygiène.

L'abachi, bois à éviter dans un sauna

L’abachi a longtemps été apprécié pour les saunas : douceur au toucher, conductivité thermique réduite, bon comportement sous fortes températures, faible échardage.

Mais plusieurs facteurs rendent cette essence de plus en plus problématique pour des fabricants ou revendeurs engagés, ce qui pourrait motiver une décision de ne plus l’employer. Voici les principaux.

1. Enjeux environnementaux et durabilité

- Origine du bois tropical : l’abachi vient d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique Centrale. Exploitation dans des forêts tropicales, avec les problématiques associées : déforestation, perte de biodiversité, transport sur de longues distances.

- Certification et traçabilité : pour garantir des pratiques responsables, les bois tropicaux doivent souvent être certifiés (FSC ou équivalent). Cela ajoute des coûts, des contraintes logistiques et administratives. Si on ne peut pas garantir une traçabilité stricte, la réputation peut en souffrir.

- Empreinte carbone : le transport sur de longues distances, le séchage, etc., rendent l’abachi moins favorable d’un point de vue carbone que des essences locales ou européennes. Si Santé-Forme vise une marque plus « verte », cela compte. sante-forme.com

2. Problèmes techniques et de performance

- Sensibilité à l’humidité et aux moisissures : certains fabricants notent que le bois abachi est poreux, ce qui favorise l’apparition de moisissures ou de taches dans un environnement humide.

- Faible durabilité externe : selon les fiches techniques, même si l’abachi résiste bien aux conditions thermiques, il n’a pas une durabilité élevée dans des contextes très humides ou exposés à des agressions biologiques (champignons, insectes) si non parfaitement traité.

- Entretien / vieillissement : au fil du temps, le bois tropical peut se ternir, décolorer, nécessiter ponçage ou entretien plus régulier pour rester esthétique et hygiénique. Cela augmente le coût de possession pour l’utilisateur.

3. Alternatives plus adaptées

- Bois européens : peuplier, tremble, épicéa, aulne, pin… Ces essences peuvent offrir d’excellentes performances thermiques, une bonne conductivité, un toucher agréable, et surtout une traçabilité, une disponibilité locale, des coûts de transport réduits.

- Bois thermo-traités : les bois traités thermiquement pour améliorer leur stabilité, résistance à l’humidité et durée de vie. Cela peut offrir une durabilité équivalente voire supérieure dans certains usages.

4. Réglementations et image de marque

- Pression réglementaire / normes : les administrations ou organisations de protection de la nature peuvent déconseiller l’usage de certaines essences tropicales pour des raisons de durabilité ou d'impact écologique. Par exemple, un fabricant allemand signale que l’Office fédéral de protection de la nature déconseille l’usage de l’abachi.

- Image auprès des clients : de plus en plus, les acheteurs valorisent l’éco-responsabilité, les produits locaux, les matériaux certifiés. Ne plus utiliser de bois importé de forêts tropicales peut être un argument marketing fort.

Conclusion

En résumé, bien que l’abachi reste une essence avec de nombreuses qualités pour les saunas (faible conductivité calorique, confort, sans résine, etc.), plusieurs raisons convergent pour justifier un changement de matériau :

- le souci environnemental (déforestation, empreinte carbone, certification)

- les contraintes techniques liées à l’humidité, aux moisissures, à la durabilité

- la disponibilité d’alternatives locales tout aussi performantes

- l’importance croissante de l’image éco-responsable et des normes

Donc, pour Santé-Forme.com, l’abandon de l’abachi est une décision rationnelle dans une stratégie alliant qualité, responsabilité environnementale, et satisfaction à long terme des clients.